理科は,用語の暗記や計算の方法などを覚える学習が中心だと思いますが,中学や高校の教科書には科学史も載っています。

例えば,「アボガドロの法則の発見」の経緯や時代背景がコラム的に書かれたりしてします(例 東京書籍の中学理科の教科書では,科学史が漫画でかかれています。しかもけっこう本格的な漫画で,面白いです)。

このような科学史は,理科というよりは歴史っぽくて,理科の受験勉強をする人にとってはあまり着目することはないかもしれません。

しかし今回は,そんな科学史に着目してみました。

受験勉強で用いるかに関わらず,理科を学ぶうえで大事なことの一つではあると思うからです。

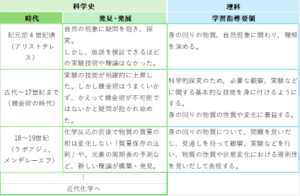

今回は1つの科学史の例として,紀元前~17世紀までという長い期間にかけてさかんだった錬金術をとりあげてみます。「賢者の石」を追い求めた錬金術。

とある漫画を思い出す人もいるのではないでしょうか。

紀元前4世紀ごろ,アリストテレスは,万物にはもととなる最小の物質があり,これらに乾・冷・湿・熱の4つの作用が加わって,火・空気・水・土という,最小の次に小さい4元素の単位ができていると考えていました。

この考え方は当時,実験などで確かめられたわけではありませんが,多くの物質のでき方を説明できていそうということで,広く受け入れられていました。

この考え方にしたがうと,もとの物質に乾・冷・湿・熱の作用のしかたを変えることで別の物質に変換できるということになります。

この考え方から錬金術がスタートしました。

しかし,ご存じの通り,アリストテレスの考え方は間違いで,錬金術も成功することはありませんでした。

中学の理科で習う通り,物体は原子という最小単位で構成されることや,原子はなくなったり別の原子に変換したりすることはないと,18~19世紀にラボアジェ(質量保存の法則)やメンデレーエフ(周期表の作成)らの理論によって裏付けられたからです。

結果的に錬金術は不可能ということになってしまいましたが,紀元前 4世紀~17世紀までには,なんとか錬金術を行おうと多くの有識者が総力をあげて実験や考察を繰り返しました。

その過程では,精密な実験装置の発明,新しい物質の発見(例 酸素)などがあり,これらの発見は,現代では「化学」とよばれる学問の大きな土台となりました。

さて,ここまでは歴史の説明をしただけに思われたかもしれませんが,話は変わって,理科の学習指導要領を見てみましょう。

以下が,平成29年度の中学理科の学習指導要領が掲げている目標です。

<教科の目標>

自然の事物・現象に関わり,理科の見方・考え方を働かせ,見通しをもって観察,実験を行うことなどを通して,自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解を深め,科学的に探究するために必要な観察,実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 観察,実験などを行い,科学的に探究する力を養う。

(3) 自然の事物・現象に進んで関わり,科学的に探究しようとする態度を養う。

<分野の目標>

(2) 身の回りの物質(※←いわゆる化学分野のことです)

身の回りの物質についての観察,実験などを通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 身の回りの物質の性質や変化に着目しながら,次のことを理解するとともに,それらの観察,実験などに関する技能を身に付けること。

イ 身の回りの物質について,問題を見いだし見通しをもって観察,実験 などを行い,物質の性質や状態変化における規則性を見いだして表現すること

…先ほどの科学史の流れと似ていると思いませんか?

教育が確立されている現代においては,先人たちが2000年近くにわたって行ってきた歩みを,学生たちはたった数年で同じような経験をすることになるわけですね。

どうですか?そう思うと少しわくわくしませんか?

科学史を学ぶことも,理科の理解の助けになりそうではないですか?

理科の勉強が面白くないなと思ったときやつまずいてきたときは,科学史を見てみることで,興味をもてるようになるかもしれません。

コメント